我们在去版纳茶区的第二次便坐着茶农的皮卡车一路颠簸逛了整个象明,那时它的路还没修好,山路几乎都是土石路,很颠人,若是赶上下雨就非常泥泞,且危险系数上升。但是整个象明给我们的感觉很是震撼,因为生态太原始和美丽了,各种野生蕨类植物与古茶树共生,人迹罕至。特别值得单独介绍一下~

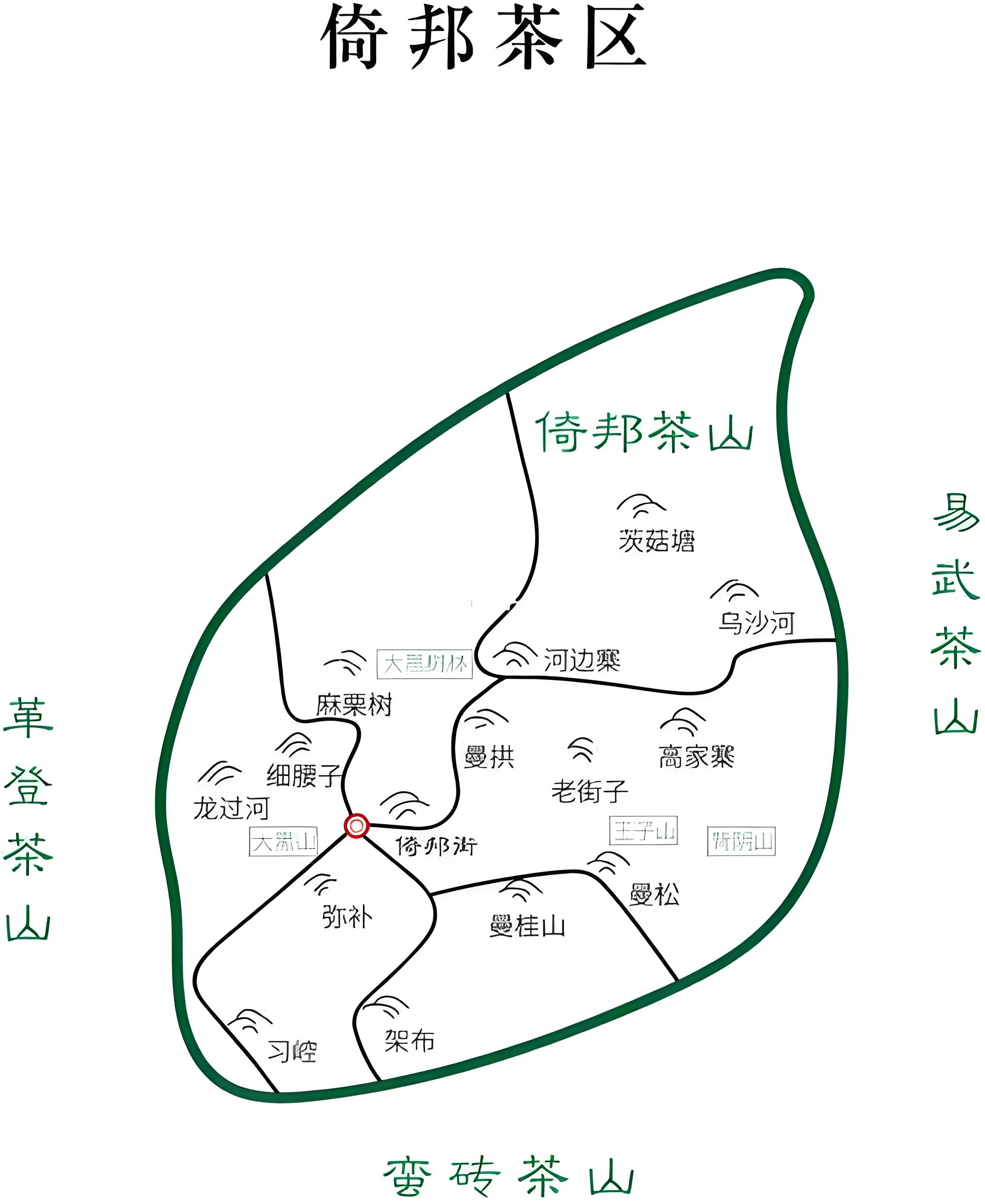

象明茶区位于云南省西双版纳州勐腊县北部,是古六大茶山(倚邦、蛮砖、革登、莽枝、攸乐、曼撒)中四座茶山(倚邦、蛮砖、革登、莽枝)的集中地,也是普洱茶历史文化的重要发源地。以下从地理生态、茶山特色、产业现状及品鉴价值四个方面系统介绍:

一、地理与生态特征

- 自然环境

— 地理位置:象明乡是西双版纳唯一的彝族乡,总面积约1,066平方公里,最高海拔1,950米(孔明山),最低565米(澜沧江支流),平均海拔1,200米。

— 气候条件:属亚热带季风气候,年均温19–21℃,年降水量1,500–1,900毫米,森林覆盖率75.8%,常年云雾缭绕,土壤为微酸性沙质黄土及香灰土,富含有机质,极宜茶树生长。

— 生态多样性:古茶树与原始森林混生,生物多样性丰富,减少人为干预,保留山野气韵。

- 历史地位

— 明清时期为普洱茶政治中心:明隆庆四年(1570年)至清末,倚邦长期作为古六大茶山的行政中枢,清宫贡茶(如曼松)多采自此地。

— 茶马古道枢纽:5条茶马古道交汇于倚邦老街,现存青石板路、土司府遗迹、茶令牌等文物,见证普洱茶贸易辉煌。

二、四大茶山特色

象明茶区包含倚邦、蛮砖、革登、莽枝四座古茶山,各具风味:

1、倚邦:古树茶1,424亩,年产2.6万公斤;清代贡茶核心(曼松为御用茶);小叶种为主,香高持久,滋味浓醇,回甘强,苦涩轻;主要村寨—曼松、曼拱、麻栗树

2、蛮砖:古树茶1,593亩,年产2.8万公斤;古六大茶山保存最完好,阮福《普洱茶记》评“味最胜” ;大叶种为主,汤质饱满厚滑,山野气韵强,杯底蜜香持久;主要村寨—曼庄(中心集散地)、曼林

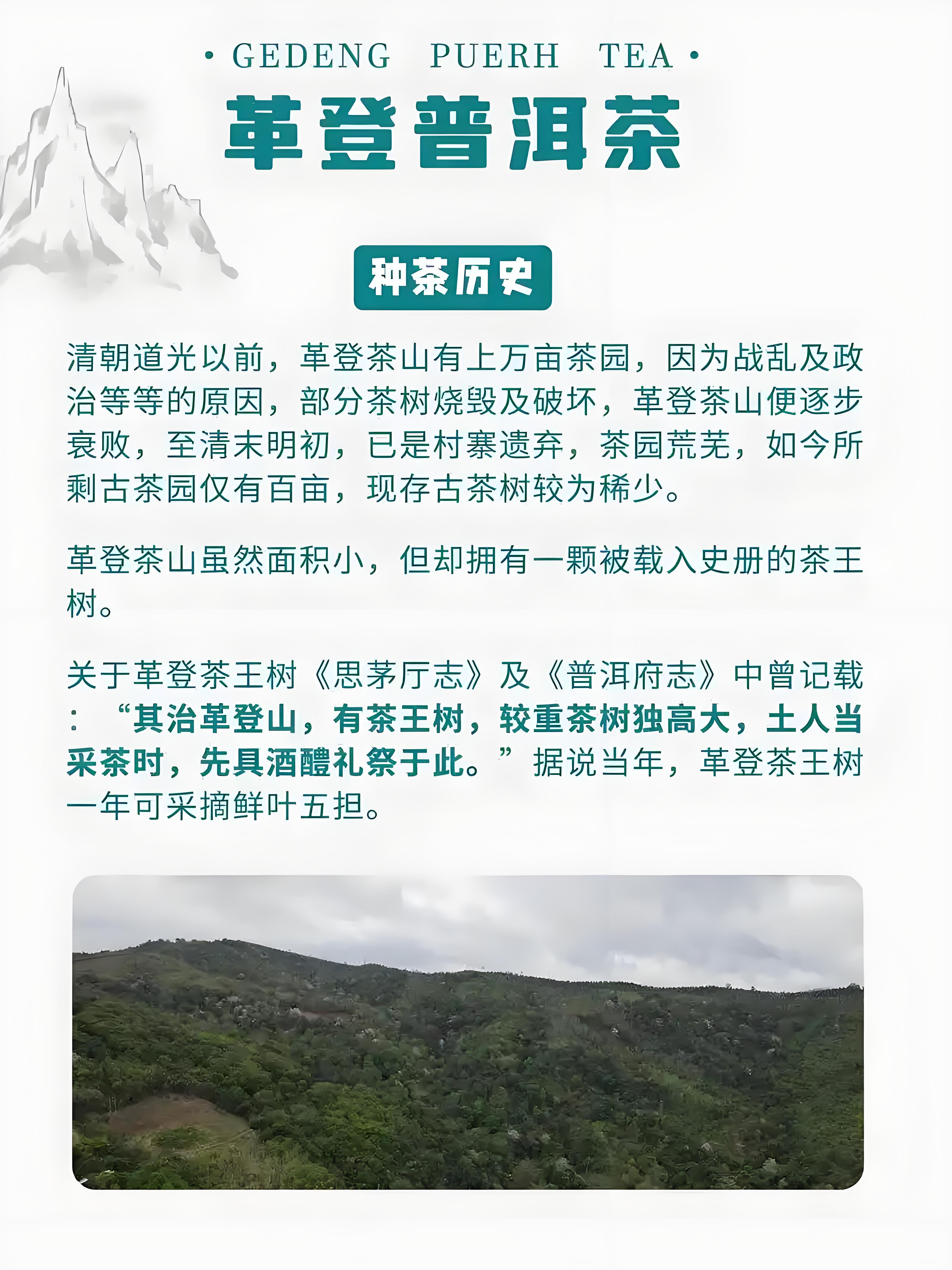

3、革登:古树茶531亩,年产千余公斤;曾以“茶王树”闻名(今已不存);甜度高、香气显,滋味醇厚柔滑;主要村寨—新发寨、值蚌

4、莽枝:古树茶847亩,年产1.3万公斤;清代茶叶集散地(牛滚塘) ;茶香味甜,柔滑爽口,近似革登茶;主要村寨—安乐、秧林

其中倚邦以中小叶种闻名,曼松古树仅存不足百株,年产量不足百公斤,茶气强劲兼具细腻,被誉为“皇家基因”。

蛮砖古茶园未遭矮化,曼林寨留存千亩连片古茶园,茶芽雪白显毫,清末常作易武茶原料,品质坚实。

革登与莽枝:因战乱及生态破坏,古茶园大幅减少,但茶汤甜柔特性仍受资深茶客追捧。

三、茶产业现状与发展

- 生产规模

— 截至2011年,全乡茶园总面积3.1万亩,古树茶占14%(4,397亩),年产量177吨,产值1,600万元。

— 加工业以小型茶厂为主,骨干企业“古滇蛮”年加工50余吨。

- 保护与发展举措

— 古树资源保护:划定古茶园界限,建立影像档案,专项基金支持可持续利用。

— 品牌与文化整合:打造“倚邦老街-孔明山”茶旅路线,推广“茶山彝乡”文化体验。

— 产销优化:推行“企业+基地+农户”模式,减少中间压价,保障茶农收益。

四、品鉴特点与价值

- 共性风格

— 山野韵显:森林共生环境赋予茶汤清凉喉韵与草木清香。

— 陈化潜力:高水浸出物(40%以上)及茶多酚含量,支撑长期转化,老茶蜜香凸显。

- 收藏与市场

— 曼松、倚邦曼拱等稀缺茶品,因历史底蕴及品质稀缺性,成收藏市场热点。

— 蛮砖茶性价比突出,陈化后汤感圆融饱满,渐受投资者关注。

总结

象明茶区以“四山聚彝乡”的格局,集贡茶历史、古道遗迹、生态茶园于一体:倚邦的皇家余韵、蛮砖的野性厚滑、革登的甜柔、莽枝的爽润,共同构成普洱茶的文化与风味拼图。近年通过科学保护与文旅融合,正重现“茶山版纳”的荣光,是品鉴古树茶不可错过的核心产区。